イライラを無くす方法

- Yアカデミー

- 1月3日

- 読了時間: 7分

更新日:1月5日

別の記事にて「自分の思い通りにならないからこそ、イライラが募り、人間関係の悪化を招くことがある」と記載しました。

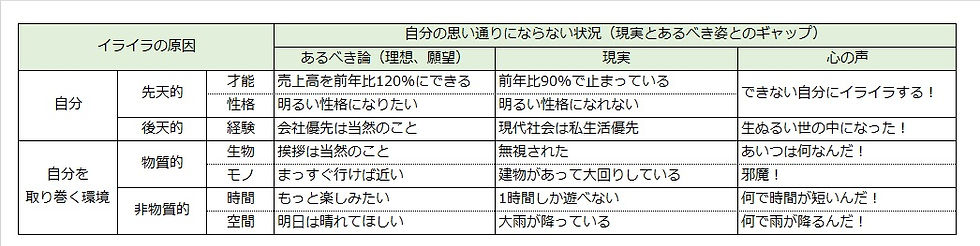

この世界は「自分(内部)」と「自分を取り巻く環境(外部)」で構成され、さらに「自分」は、才能や性格と言った”先天的特性”と経験に基づく”後天的特性”で、また「自分を取り巻く環境」は、人を含む生物やモノと言った”物質”と時間や空間と言った”非物質”で構成されていると仮定します。

(世界の構成)

我々は、これらいずれかが自分の思い通りにならないとイライラします。

例えば、他人に対しては「無視されたこと」、建物に対しては「利便性が悪いこと」、時間に対しては「すぐに過ぎてしまうこと」、空間に対しては「雨が降ったこと」などが、また同様に自分に対しても「才能が無いこと」「陽気になれないこと」などがイライラの原因になり得ます。

(イライラの原因例)

さらに、これらが相まってイライラの原因になることもあります。例えば、他人×時間では「昔、あいつに文句を言われた」、自分×他人では「あいつよりも下手」などが考えられます。

おそらく、皆さん経験があるのではないかと思います。

つまり「自分の思い通りにいかないこと」とは自分のなかにある理想や願望と現実の姿とのギャップに対する感情であると考えられます。

ここでのポイントは”自分のなかにある理想や願望”という点です。例えば上記例の「売上高を前年比120%にできる」というあるべき姿はAさんにとっては”自分ならばできるであろうレベル”であり、Bさんにとっては”自分なら簡単にできるレベル”かもしれません。そうすると売上高が前年比120%になった時、Aさんは満足しイライラしませんが、Bさんは満足できずイライラするかもしれません。

少し話がそれましたが、それでは上記の想定下でイライラの要因を無くすためにはどうすればよいでしょうか?

答えは「自分を取り巻く環境(外部)」を変える、あるいは「自分」を変えるしか方法はありません。しかしながら前者に関しては、地球上の唯一無二の権力者にならない限り生物やモノを自分の思い通りにすることはできませんし、仮に権力者になったとしても、時間や空間は人の力で何とかできるものではありません。従って「自分」を変える方が現実的と言えます。

では、どのようにして自分を変えるのか?

上記にて「自分の思い通りにいかないこと」とは自分のなかにある理想や願望と現実の姿とのギャップに対する感情であると記載しました。つまり、理想や願望が無ければ解決します(心を無にして現実と向き合う)。しかしながら、世俗に生きる我々にとって欲望を滅することは至難の業です。従って、今回は根本的な解決策ではなく、イライラの原因を低減させることを目的に下記3つの考え方にシフトする習慣を身につけることを提案します。

1.事実を受け止めること

2.第2案を持っておくこと

3.自分を取り巻く環境に期待しないこと

1.事実を受け止めること

人には生まれ持った性格やこれまでの人生を歩んできた経験、習慣があります。今の自分の考えはそれら性格や経験、習慣に基づいて形成されていますので、知らずのうちに「こうあるべき」というイメージを誰もが持ってしまっています。

人は「こうあるべき」というイメージとは違う状況に直面するとイライラし始めます。例えば「ルールは守るべき」との信念で生きてきた人が、ルールを破った人を見たとき、あるいは「後輩は先輩の言うことを聞くもの」という経験をした人が、言うことを聞かない後輩を見たときは、イラっとします。これは自分の信念や経験が否定されたという想いがあるからです。

また、”イメージと違う状況”は自分が置かれたその時々のシチュエーションでも変わってきます。例えば、時間がある時に遅い車が前方を走行していても何も感じませんが、時間が無い時に遅い車が前方を走行しているとイライラします。これは「10分で到着すると予想していたことが、20分かかってしまうかもしれない=思い通りにいかない=約束の時間に遅れてしまうかもしれない」という不安や焦りがあるからです。

(シチュエーション別のあるべき論)

さきほども記載した通り、人は誰しも「こうあるべき」とのイメージを持っており、また時間に余裕がある、行動が遅いなど、様々なシチュエーションで生活、行動しています。従って、他人から見れば、自分の信念や経験が否定された気持ち、不安や焦りは「単なる一個人の感情」に過ぎません。「あなたはイライラしたかもしれないが、私が同じ立場であってもイライラしない」と反論されるかもしれません。

まずは、事実を受け止めることを習慣化させてください。

(『自分のなかにある理想や願望と現実の姿』の”現実の姿”を把握する)

2.第2案を持っておくこと

イライラして問題が解決するなら良いですが、現実的には解決しません。

解決には、自分のなかにある理想や願望を達成させるための別案を予め持っておくこと、つまり起こり得るリスクに対する低減策を事前に準備しておくことがポイントになります。

例えば上記例の起床に関しては「6:30に起床する」ことを習慣化させながらも「仮に寝坊して7:00に起床した時、どうしようか・・・」ということも事前に考えておきます。遅刻しないよう時間に余裕をもっていたいために6:30に起床しているのであれば、最終的な目的は遅刻しないこと、つまりいつもと同じ時間に家を出ることになりますので、「寝坊した時の朝食時間を短縮させるため、保存期間が長いゼリー食やスティック型の健康食品を常備しておこう」あるいは「焦って準備すると忘れ物してしまうので、今後は寝る前に準備しておこう」など、起床から家を出るまでの時間短縮策を第2案として持っておきます。

是非とも、自分のなかにある理想や願望を達成させるための別案を予め持つことを習慣化させてください。

3.自分を取り巻く環境に期待しないこと

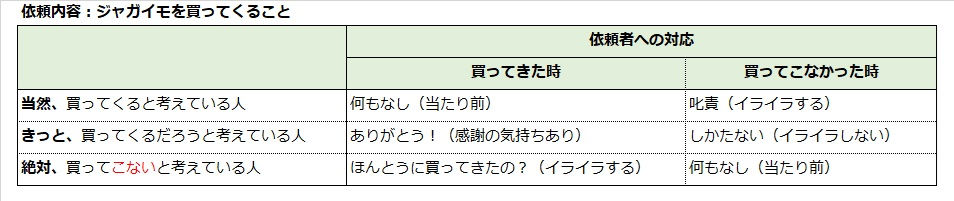

自分のなかにある理想や願望は、別の言い方をすると自分や周囲に対する期待とも考えられます。その期待が大きければ大きいほど、その通りにならなかった時のイライラの反動も大きくなっていきます。

従って、期待しないことがイライラを抑制する対策になります。

誤解が無いよう追記しますと、ここでの”期待しない”との内容は、あくまでも気持ちの持ちようになります。

例えば、誰かに「じゃがいもを買ってきてほしい」と依頼したとします。依頼したのだから”当然、買ってくる”と考えている人は、買ってきてもらっても何も感じません。むしろ買ってこなかった時にイライラします。その一方、”きっと、買ってきてくれるだろう”と考えている人は、買ってこないかもしれないという一抹の不安があるため、買ってきてもらうと相手に対し感謝の思いが芽生えますし、買ってこなかったとしても、ある程度覚悟はしていたため、仕方ないと現実を受け止めることができます。また依頼しておきながら、”絶対に買ってこない”と思っている人は、買ってきてくれないという前提で動きますので、さらに別の人に依頼したり、買ってこなかった時の代替案をすでに考えているため、買ってきてもらえなかった時は、当然なので何も感じませんが、ほんとうに買ってきてしまうと、むしろ量が増えるため、イライラするかもしれません。

(相手に対する期待とその反動)

人はミスをする生き物です。気持ちの持ちようとして相手が必ずこちらの要望に応えてくれるはずという考えは持たないことを習慣化させてください。

(『自分のなかにある理想や願望と現実の姿』の”理想や願望”のハードルをさげる)

さいごに、この記事で解説した内容についておさらいします。

人は「自分の思い通りにいかないこと」が起こるとイライラします。「自分の思い通りにいかないこと」とは自分のなかにある理想や願望と現実の姿(現実の自分および自分を取り巻く環境)とのギャップに対する感情になります。自分を取り巻く環境を変えることはできません。従って自分の考え方を変えること、つまり理想や願望と現実の姿のギャップを小さくさせることでイライラを低減させることができるようになります。そのための方法として「事実を受け止めること」「第2案を持っておくこと」「自分を取り巻く環境に期待しないこと」を習慣化させることをお薦めします。

コメント